生徒一人ひとりが、

「もっと楽しく、もっと深く」

学べるような授業デザインを心がけて

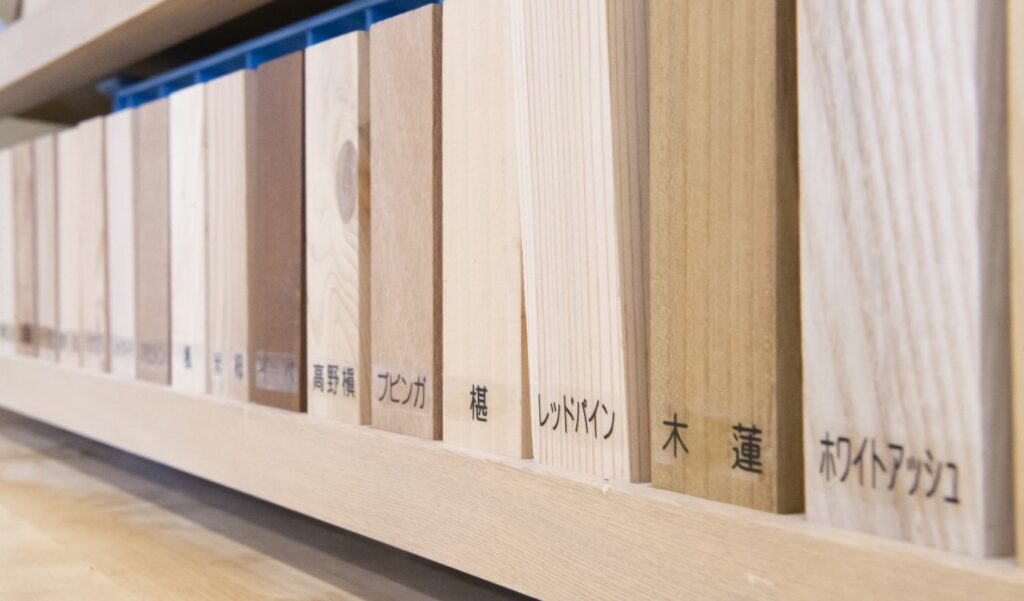

「技術」はもともと「職業科」に由来する教科で、かつては木工・金工・機械・電気・栽培など、実用的な技能を中心に学ぶものでした。現在では、「材料と加工の技術」「生物育成の技術」「エネルギー変換の技術」「情報の技術」という4つの領域に整理され、中学校で学ぶ内容となっています。木材を使ったものづくり「kismプロジェクト」やリボベジ(リボーンベジタブル)の野菜栽培、はんだごてを用いた人感センサー製作、ギアを用いたオリジナルシステムの製作、高校の「情報」につながる情報の基礎講座などがあります。「kismプロジェクト」に関しては、中学1年生と創造コースの高校2年生を対象に授業をしています。

授業を展開するにあたり、まずは「楽しく学べること」を大切にしています。ものづくりを通して、自分自身や他者について考える。そんな学びの体験を通じて、授業が終わった後も「また挑戦してみたい」と思えるようになってほしいと考えています。そのために、生徒がじっくり考える時間を大切にし、授業のデザインにも工夫を重ねています。

また、2027年度に改訂予定の次期学習指導要領では、技術分野と家庭分野が分離され、技術分野の授業には全ての単元に情報を絡めていくという方針が発表されました。「どうすればもっと楽しく、もっと深く学べるか」日々の授業づくりは、その問いとの対話の連続です。

木材を使った課題解決型のものづくり

「kismプロジェクト」

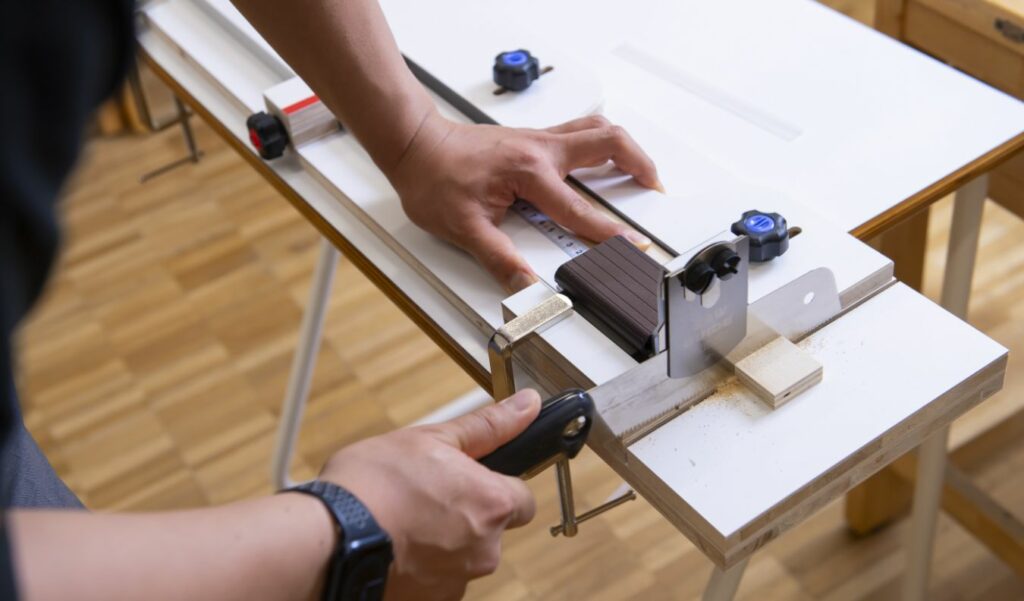

技術・家庭科のプロジェクトの定義は、【「行動」、「気づく」のサイクルを回しながら、生徒が自ら学ぼうとし、学んだことを次の文脈や実生活に生かすことができるもの。】として計画を立てています。本校では、中学1年生と創造コースの高校2年生を対象に、「kism」という教材を活用し、木材を使った課題解決型のものづくり学習「kismプロジェクト」に取り組んでいます。

中学1年生では、自分や家族の生活の中にある困り事、いわゆる「不」の解消をテーマに、自分自身の暮らしをより良くするためのアイデアを形にしていきます。生徒によってアウトプットはさまざまですが、例えばリビングを整頓するためのリモコンラックやスマホスタンド、推しを飾るためのオリジナル棚など色々な作品が生まれます。

一方、高校2年生(創造コース)の取り組みは敢えてペアワークとしています。ペアの相手との対話から、その人の「ウォンツ」ではなく「本質的なニーズ」を引き出し、それに応えるかたちで製作を進めます。探究の授業でのアプローチを活かしながら相手にとっての課題解決につながる提案をしていきます。そのアイディアを3DCADで設計し、スチレンボードによるプロトタイプを経て、合板を使って作品を完成させます。

どちらの学年においても、共通して大切にしているのは、製作を通じて「自分たちの手で、自分たちの暮らしをより豊かにできる」という実感を生徒自身が得ることです。学習は調査から始まり、アイディア企画・プロトタイプの作成を経て本番の製作へと進み、完成後には検証や振り返りを行うという、デザイン思考に基づいたプロセスで進められます。身近な課題を出発点とし、それぞれが異なるゴールを目指して学びを進めるため、自然と個別最適化された学習が実現されています。暮らしの中にある不満や不便、不都合といった現状と、理想的な状態とのギャップを自らの手で埋めていく体験は、生徒たちにとって、自分の力で世界を少しずつ変えていけるという手応えにつながっています。

本気で取り組むことで得られる、

自分の手で何かを生み出す喜びと自信

–––––「あなたにとってものづくりとは?」

学習の前と後でこの同じ問いかけをした際、生徒から返ってくる言葉が全く違ったものになっていることがよくあります。製作に着手する前は「自分を満たすもの」「リフレッシュの時間」「作りたいものを作る」など、自分本位だった答えが、学習の後では「命を吹き込む作業」「没頭できるもの」「相手を喜ばせるツール」「暮らしを変化させられるもの」など、より深い思考や他者を交えた言葉に変化しているのです。こうした言葉からは、自分の手で何かをつくることの意味を考え抜いたことが伝わってきます。本気で取り組んだからこそ生まれる言葉ですね。

また、取り組む姿勢や行動からも生徒の成長を感じる場面があります。リフレクションの中で「作業を分担して効率よく進めることと、みんなで理解を共有しながら進めることでは、どちらがより学びや成長につながるだろう?」と「協働」について掘り下げ、それぞれの意味を真剣に考えることで、より試行錯誤しながら実践し、自分たちの選択や行動の理由を、都度振り返りながら動く姿も見られるようになりました。こうした変化は、技術やエンジニアリングの授業だけで生まれたものではないかもしれません。しかし、日々の授業の中で、問いに向き合い、行動を選び取っていくプロセスを通して、確かな成長の積み重ねを感じています。

最後に技術・エンジニアリングという教科を通して、生徒たちに伝えたいことがあります。それは、「自分の行動次第で、自分の身の回りの環境を変えることができる」という感覚です。誰か特別な人だけが何かを生み出せるのではなく、自分にもできることがたくさんあるという実感を持ってほしいのです。

「こうなったらいいな」という思いや願いを、自分の手を動かして形にする中で、それが少しずつ実現していく。そんな体験を通して、自分の可能性を信じる力を育てたいと考えています。同時にものをつくること、何かを生み出すことの楽しさを知ってほしいです。失敗や試行錯誤を含めて、ものづくりの過程にはたくさんの学びがあります。だからこそ、完成したときの喜びは格別です。技術・エンジニアリングの授業が、生徒たちにとって「自分にも世界を動かす力がある」と感じられる時間になれば嬉しく思います。