Theme1

音楽とプログラミングが2本の柱。

恩師の背中を追って、探究の世界に。

私はこの『O-DRIVE』でも取材をしていた日野田先生が校長をしていた時期の箕面高校の生徒でした。当時の箕面高校には、探究科の池谷先生や髙木先生もいて、言わばその3名の“濃いDNA”を全身に受けながら高校生活を送った世代。3年間で本当にたくさんの経験をしましたが、そのひとつが髙木先生たちの授業に刺激を受けて自分たちで立ち上げた『Minoh LAUNCH 同好会』という部活です。いま思うと、そこでやっていたのは追手門の探究の授業でやっている取り組みのベータ版のようなものだったように思います。特に印象的だったのは、高校1年生の時に参加した『ナレッジイノベーションアワード』というビジネスアイデアコンテストです。私は小さな頃から音楽をやっていたこともあり「ろうあ者に音を届ける」というコンセプトで、音符や楽譜に色をつけるなどの内容でプレゼンをした結果、グランプリを受賞。副賞としていただいた5万円の賞金で、プログラムを学ぶためにパソコンを購入しました。あれこそが、その後の自分の軸となる「音楽とプログラミング」という2本柱につながるきっかけになった出来事でしたね。

箕面高校の公式サイトより。日野田校長先生(当時)と。

箕面高校の公式サイトより。日野田校長先生(当時)と。

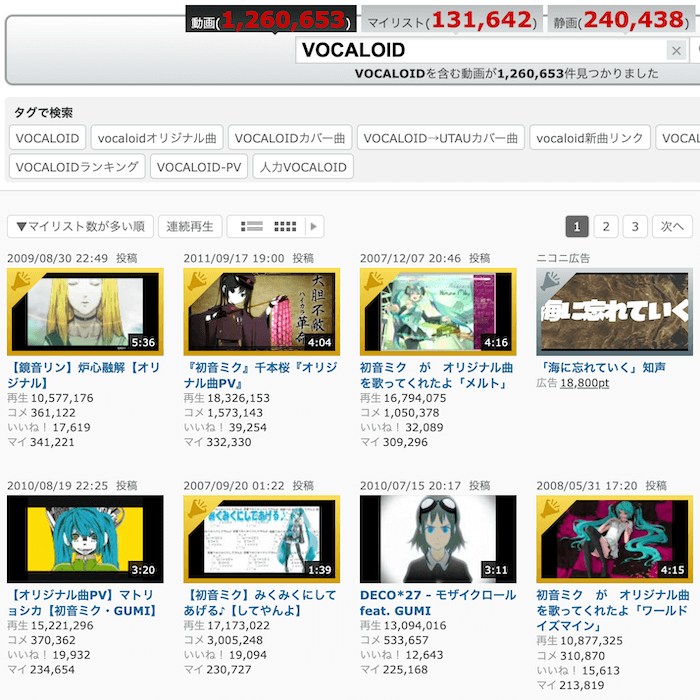

もうひとつ学生時代に大事な経験をします。箕面高校を卒業した後は、「音楽指導者になる」という漠然としたイメージの中で、大阪音楽大学に進学。そして『Life is Tech!』という中高生向けの教育プログラムにメンターとして参加するようになりました。4〜5日の合宿形式で行われるそのプログラムは、私自身も高校の時に受講する側として参加していたもの。そこで教えていたのは専用のソフトを用いて作曲をする「DTM」の体験プログラムです。『ガレージバンド』や『初音ミク』などを使って、作曲に関わる知識などほぼないような中高生と一緒に時間をともにする中で、「自分がやりたいのは、音楽史を学んだり、合唱をさせたりするような一般的な音楽教育だけではなく、こちらもかけ合わせた新しいものなのでは?」という思いが芽生えていきました。

『Life is Tech ! 』のメンターをできるだけ長く続けたいという気持ちが強かったこともあり、音大卒業後は、就職ではなく、兵庫教育大学の大学院への進学という選択をしました。そこでもうひとつ大きな経験をします。それは1回生のときに集中講義として受けた「総合芸術横断型」の授業です。ピアノの先生と美術の先生の2人がタッグを組んで研究を進めているもので、例えば「チョコレートを食べて、その甘味を線で描く」とか「お酢の匂いを嗅いで、それを絵にして、さらに民族楽器で音にする」といった感じで追手門の探求でやっていることに「音」が加わったような内容でした。五感をぐちゃぐちゃに混ぜるようなその授業が自分に刺さり、とても面白く感じます。そんな経緯があって、もともと大学の頃から『O-DRIVE』を見ていて、高校生の時にお世話になった池谷先生や髙木先生が「探究」という世界でバリバリと活躍されているのを知っていたこともあり、髙木先生と連絡をとりながら、当初思い描いていた「音楽」ではなく、「探究科」の教師として追手門に採用していただきました。

五感をぐちゃぐちゃに

混ぜるようなその授業が

とても面白く感じた。

Theme2

関わりすぎず、手を差し伸べず。

もがきながら、楽しみながら。

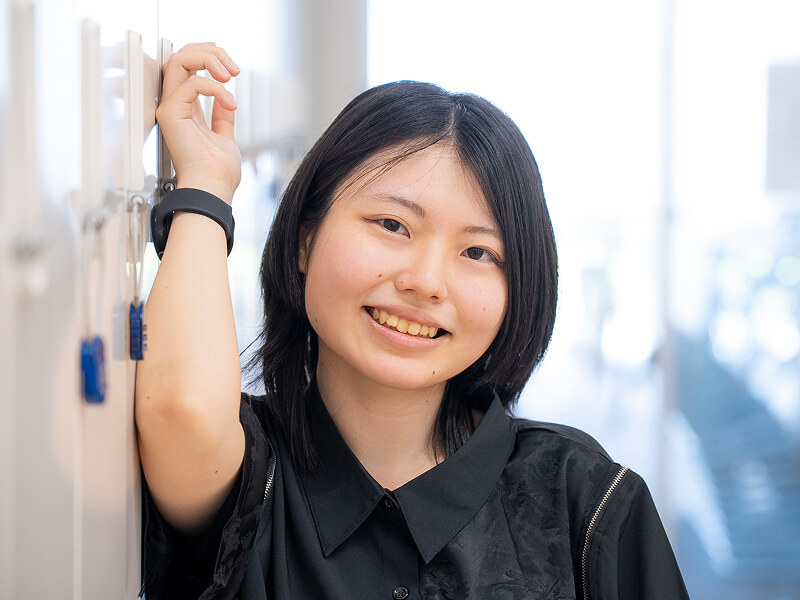

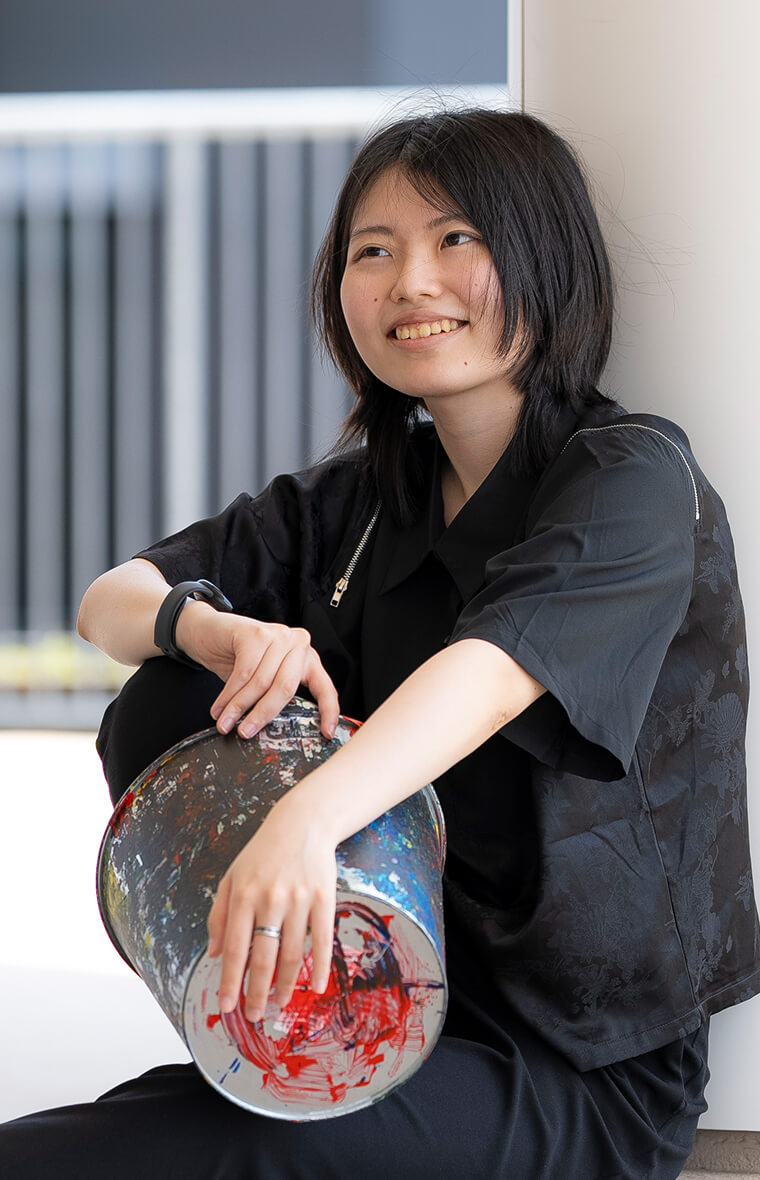

現在、探究科の教師として働き始めて約1ヶ月。授業を担当したのもまだ数回ではありますが、難しさと充実感の両方を覚えています。まず他の科目と違って探究には教科書がありません。他の先生がつくったオリジナルのプログラムをどう解釈し、教室でどう生徒に提供するか、そして用意されたスライドに追加すべき内容があるかなどを考える時点で、難しいことばかりです。そもそも「探究」という少し変わったこの科目が、何を担うべきなのかに関しても、まるで綿菓子のようにふわっとした状態。軸となる割り箸までがしっかりとは見えているわけではないですが、とりあえずは手を放さず握っている感じです。そうやって私が“もがいている”姿を不思議そうな目で見ている生徒もちらほら。やはり高校3年生であれば2年間、中学からの内部進学生であればすでに計5年間も探究に触れてきているので、「探究とは?」という位置づけなどに関しては、むしろ彼ら・彼女たちの方が馴染みがあるのかもしれません。実際「とりあえずこんな感じで動いてみよう」と、探究で培われた素養を見せてくれて、頼もしい限りですね。

授業中に意識しているのは、生徒たちとの関わり方や声のかけ方。メンターとして携わっていた『Life is Tech ! 』は、言わば企業が提供する商品としてのプログラムであり、4〜5日という限られた期間で成果を出さなければいけないので、積極的に参加者と関わり、彼らのアウトプットをサポートする必要がありました。しかし探究はそうではありません。私たち教師が関わりすぎてしまうと、面白みが半減します。それは分かっているのですが、他のどの先生も言うように、生徒たちを放っておくこと、そして関わらない勇気を持つことはとても難しく、つい手を差し伸べてしまいがち。ただ探究での取り組みは、“種まき”のようなもので、今はまだ目が出なくてもいいはずです。ひとつのプロジェクトの中で成果を出す必要もなく、この学校を卒業するまでに出なくてもいい。そういう認識で向き合っています。

生徒たちに伝えたいのは、音楽や芸術表現、さらに作曲に関して専門的に学んできた人間が教師としてやってきたぞということ。DTMを教えられる先生はかなり少ないこともあるので、特に“音”に関しては、自分の強みとして探究の授業に取り入れていきたいと思っています。それ以外にフォーカスしたいのは「味覚」や「嗅覚」です。たとえば理科の時間にアンモニアを嗅いだ体験など、ワクワクした人も多かったはずなのに、高校にもなるとそのふたつの感覚はおざなりになりがちなので、私が探究の中で着目していきたいですね。

探究での取り組みは、“種まき”。

学校を卒業するまでに

成果がでなくてもいい。