家庭科は暮らしと直結した科目

自立した生活者として

「生きる力」を育てていきたい

家庭科では、「生活で思い出せる授業」を大切にしています。それは、生徒たちが日常生活の中でふとした瞬間に授業の内容を思い出し、「学んだことが今、役に立っている」と感じられるような学びを目指すということです。

授業は「保育」「食」「生活」「住まい」「消費経済」「環境」という6つの領域に分類されています。日々の暮らしの中にある「食べる」「着る」「住む」「人と関わる」「お金を使う」というような当たり前の営みは、すべて学びの対象なのです。

調理や裁縫といった実習はもちろんのこと、金銭管理や衣食住の工夫、家族や人との関わりについての学習も全てが生徒一人ひとりの「生きる力」に直結していきます。単なる知識の詰め込みではなく、体験や実感を伴った授業を通して、心に残る学びを届けていきたいと考えています。これからの時代を生きる生徒たちが、自立した生活者として、そして誰かと共に生きる存在として、生活の中で課題を見つけながら、より豊かな暮らしを築いていけるよう、日々の授業を丁寧に積み重ねていくことを大切にしています。

自身の生活を見つめ直し、

「より良く生きる」ための学びを

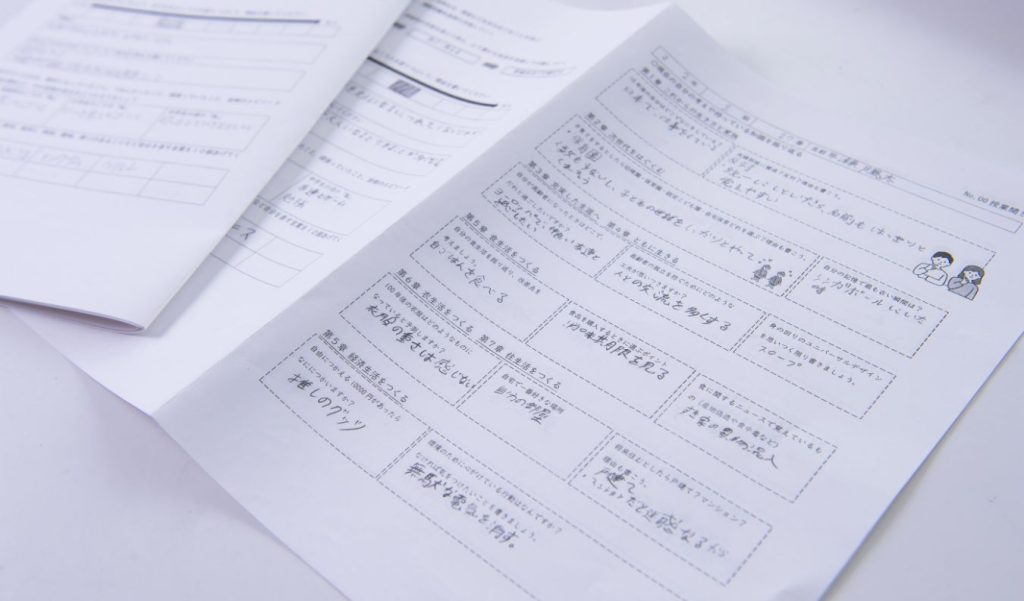

授業では、学びに入る前にまず「自分の生活」や「身の回りのこと」について見つめ直す時間を設けています。その一環として授業開きでは毎年、生徒たちに15個の質問を投げかけています。たとえば、「自分が高齢者になった時にどこで過ごしていたい?」「自宅で一番好きな場所は?」など、身近で答えやすいテーマを中心に構成しています。この活動の目的は、生徒が自分自身の生活や価値観について考え、家庭科で扱う「衣・食・住・家族・消費・福祉」などの学習内容とつなげるための土台をつくることです。自分の考えや知識を振り返ることで、より主体的に学習に取り組む姿勢を育てていきます。さらに、こうした質問を授業の題材として取り入れ、同級生の考えを聞いたり意見を交わしたりする中で、多様な価値観に触れ、自分の考えをより深めていくことを目指しています。

実習は2時間続きの授業として展開していて、高校2年生では「絵本づくり」のプロジェクトに取り組んでいます。絵本の対象年齢を1歳児〜5歳児の中から選択し、その選択した対象年齢児童の発達段階や生活習慣に合わせたテーマで絵本を製作します。例えば、3歳児なら「お着替え」が自分で出来るようになる頃なので、そういったことを絵本のテーマにしてみると良いよ、とアドバイスしたりしています。他にも着彩の仕方やフェルト等を貼り付けて立体感のある仕掛けを作るなど、子どもの発育段階や興味関心について学び、創意工夫して製作することで、子どもたちとの関わり方についても考えていきます。

自分と向き合い、他者とつながり

自分なりの価値観を見つける

授業の中で見られる成長は、単なる知識の習得にとどまらず、生活者としての自覚や社会の一員としての意識の芽生えにもつながっています。たとえば調理や被服の実習では、初めての経験に戸惑いながらも、手を動かす中で工夫や達成感を得ていきます。また、消費生活や福祉、ジェンダー、環境などの学習を通して、自分の価値観を見つめ直し、社会との関わりを深く考えるようになる姿も見受けられます。「お金の使い方が変わった」「親への感謝を感じるようになった」「将来自分がどう暮らしていきたいかを考えるようになった」など、生徒自身の生活や行動、意識に変化が生まれることが家庭科ならではの学びであり、成長につながっていると感じています。

家庭科を通して生徒に伝えたいことは、「自分の生活を大切にすること」、そして「誰かと共に生きる力を育むこと」です。知識や技術を学ぶだけではなく、「なぜそれが大切なのか」「どうすれば自分や周りの人が心地よく過ごせるのか」といった視点を持ち、自分で考え、選び、行動できる力を育てていきたいと考えています。将来、大人になって困った時や迷った時に、「あの時、家庭科で学んだな」と思い出してもらえるような、心に残る授業を共につくっていきたいと思っています。自分と向き合い、他者とつながりながら、自分なりの「生活」のあり方や価値観を見つけていって欲しいです。